Artikel: Sanierungsprogramm S3: DB definiert Maßnahmen für bessere Infrastruktur bis 2027

13 Generalsanierungen im ganzen Land • Mehr als 220 von 355 kleinen und mittleren Maßnahmen bis 2027 abgeschlossen • Neues "Bauen im Takt" sorgt für weniger Sperrungen

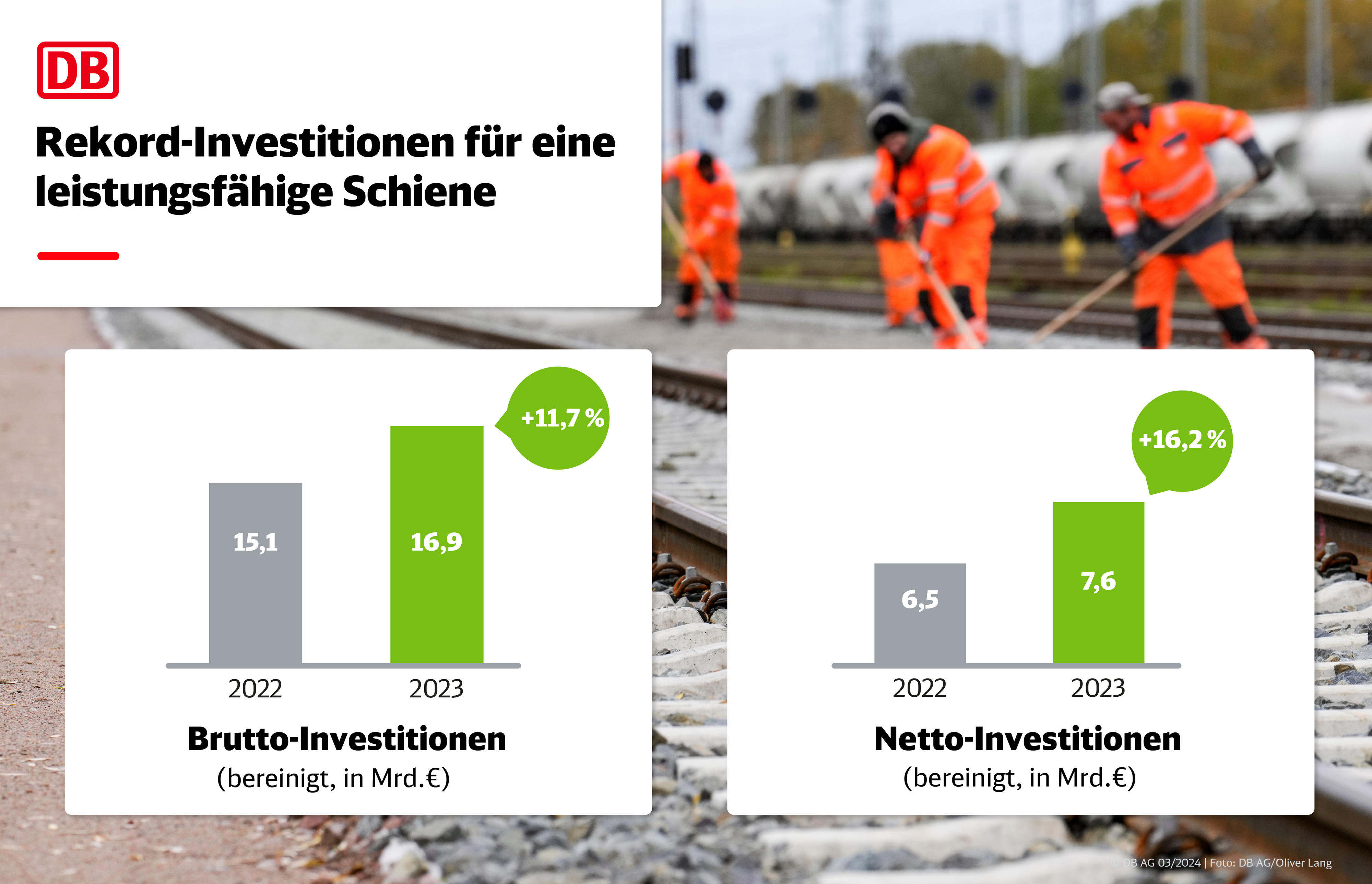

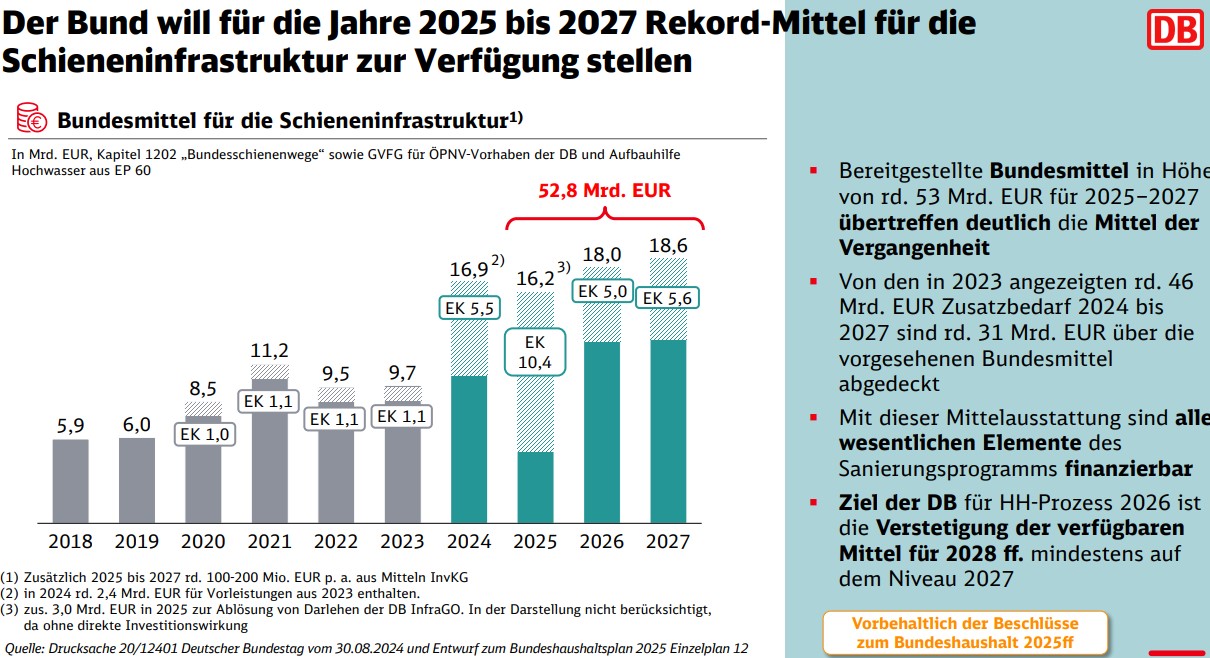

Die Investitionen zur Verbesserung der Schieneninfrastruktur der Deutschen Bahn (DB) im Rahmen des Konzernsanierungsprogramms „S3“ sind definiert. Bis Ende 2027 fließen 53 Milliarden Euro in Netz und Bahnhöfe in ganz Deutschland. Für die Generalsanierungen sind acht Milliarden Euro geplant. Mit 26 Milliarden Euro soll ein Großteil der Mittel insbesondere in Maßnahmen jenseits der großen Korridore fließen.

Auch bei der klassischen Instandhaltung wird die DB ihre Anstrengungen intensivieren. So werden im Zeitraum 2025 bis 2027 rund fünf Mrd. Euro pro Jahr eingesetzt. Das entspricht fast einer Verdoppelung gegenüber dem Beginn des Jahrzehnts.

Die DB hat im September ein Gesamtprogramm für die Sanierung der Infrastruktur, des Betriebs und der Wirtschaftlichkeit in den nächsten drei Jahren vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf der Sanierung der bestehenden Infrastruktur – mit der Sanierung der Hochleistungskorridore und der Modernisierungen im Flächennetz und von Stellwerken. 400 Bahnhöfe wird die DB kundenfreundlicher und zukunftsfähig gestalten. Darüber hinaus sorgen sogenannte kleine und mittlere Maßnahmen wie etwa zusätzliche Überleitstellen für mehr Kapazität. Ebenfalls sollen die gezielte Erweiterung von Kapazitäten in Service-Einrichtungen, der Aus- und Neubau sowie die Digitalisierung dazu beitragen, dass die DB binnen drei Jahren wieder ihre Leistungsfähigkeit zurückgewinnt und auf den Wachstumspfad zurückkehren kann. Der Aufsichtsrat der DB befasst sich damit in seiner Sitzung im Dezember.

Bei einem Workshop für Journalisten Anfang November haben DB-Infrastrukturvorstand Berthold Huber, der DB InfraGo-Vorstandsvorsitzende Dr. Philipp Nagl und weitere Top-Führungskräfte zu diesen Themen informiert. Die Präsentation dazu sowie ausgewählte Themendienste anbei zum Download.

Die konkreten Maßnahmen bis Ende 2027:

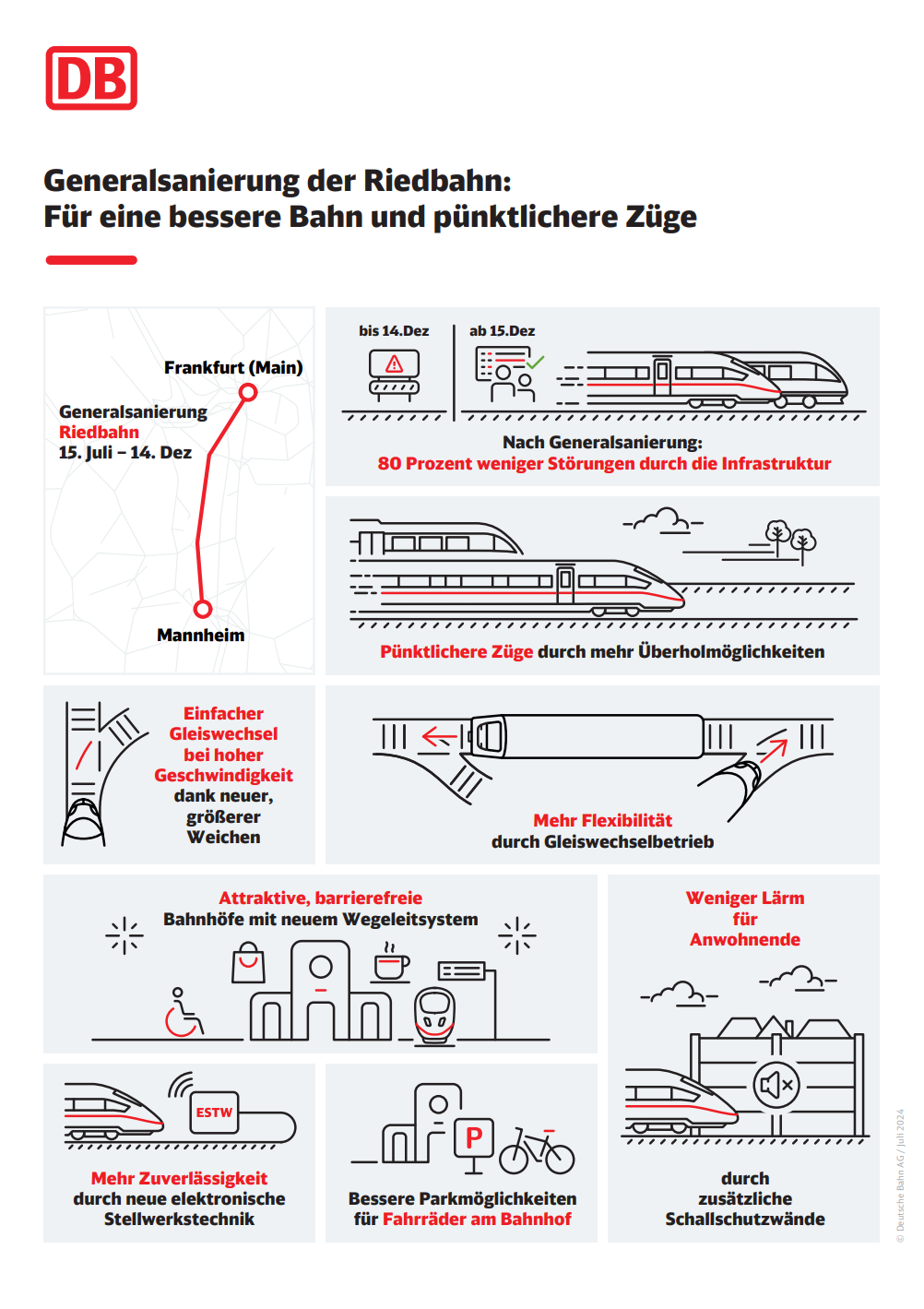

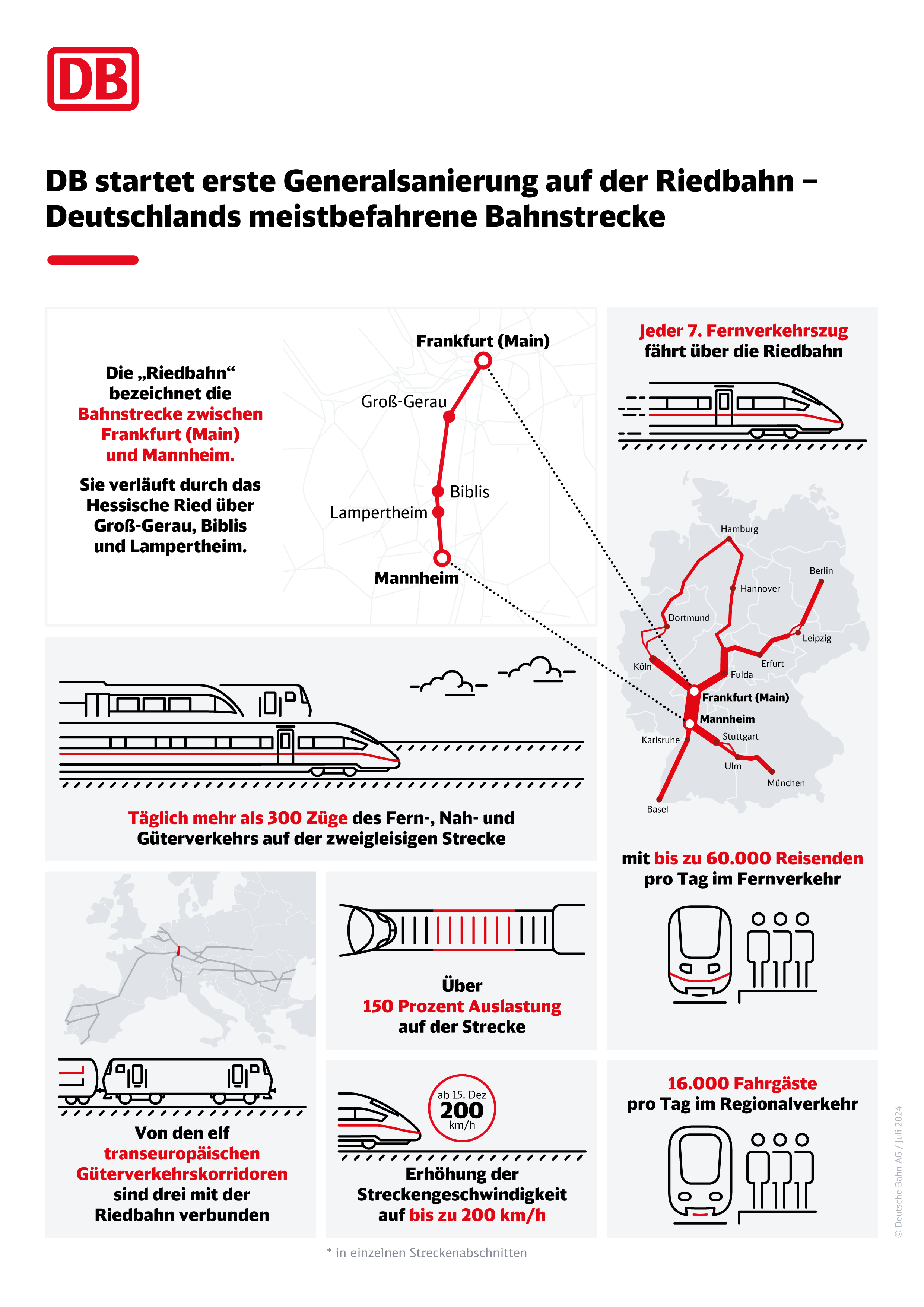

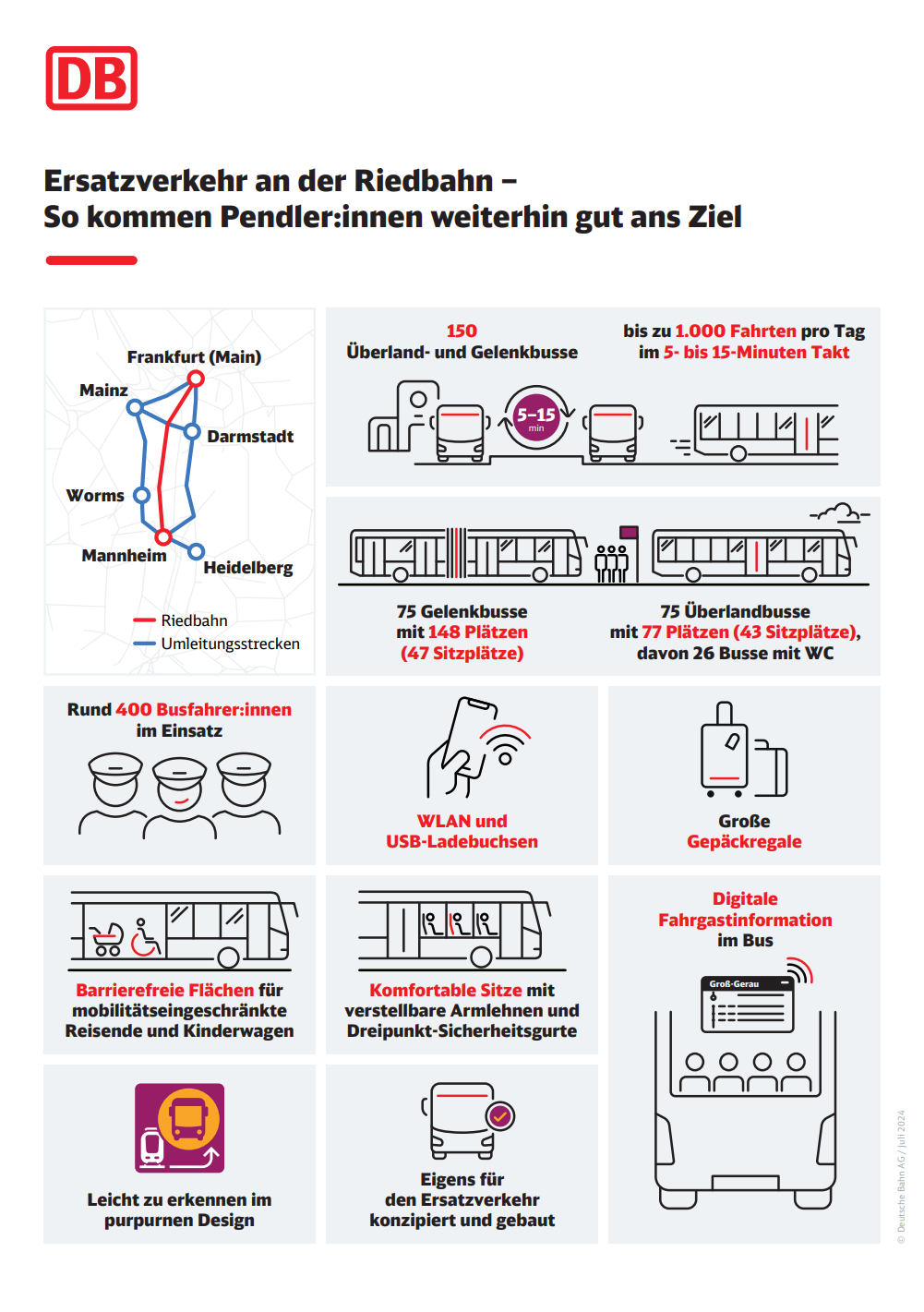

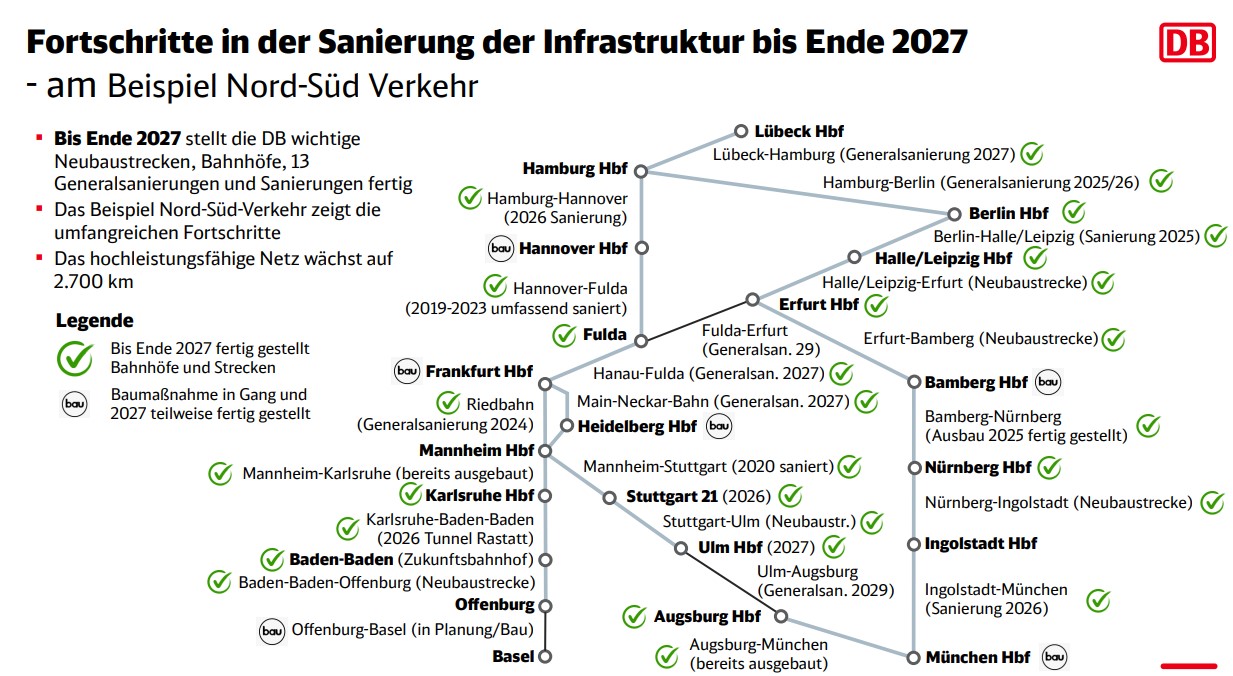

Generalsanierung und Maßnahmen im Flächennetz: Die DB setzt 13 Generalsanierungen auf den Engpass-Korridoren bis Ende 2027 um. Auch die geplanten Maßnahmen im Flächennetz sind gesichert. Dazu gehört insbesondere ein investives Tauschprogramm von Bahnanlagen wie beispielsweise Weichen. Die Bestandserneuerung im gesamten Netz führt u.a. zum Abbau von Langsamfahrstellen.Folgende Strecken werden bis 2027 generalsaniert: Frankfurt–Mannheim (2024), Emmerich–Oberhausen (2025), Hamburg–Berlin (2025/26), Hagen–Wuppertal-Köln, Nürnberg–Regensburg, Obertraubling–Passau, Troisdorf–Koblenz–Wiesbaden (alle 2026), Frankfurt–Heidelberg, Lehrte–Berlin, Bremerhaven–Bremen, Lübeck–Hamburg, Rosenheim–Salzburg sowie Fulda–Hanau (alle 2027).

Schneller Kapazitätsausbau durch kleine und mittlere Maßnahmen2024 und 2025 gehen jeweils 22 bzw. 33 Maßnahmen in Betrieb, darunter Überleitstellen und zusätzliche Weichenverbindungen. Mit dem Ausbau des Netzes für lange Güterzüge (740-Meter-Netz) entstehen zusätzliche Überholmöglichkeiten. Bis Ende 2027 werden mehr als 60 Prozent der bis 2030 insgesamt geplanten 355 kleinen und mittleren Maßnahmen zur Stärkung von Robustheit und Qualität des Schienennetzes fertig.

Modernisierung von Bahnhöfen: Bis 2027 modernisiert die DB jedes Jahr 100 Bahnhöfe und nimmt dabei viele kleine und mittlere Stationen in der Fläche in den Blick. Elemente sind neu gestaltete Wartebereiche, bessere Kundeninformation und eine barrierefreie Ausstattung. Dabei sollen auch die Vorplätze gemeinsam mit den Kommunen gestaltet werden.

Ablösung alter Stellwerke: Die DB wird insbesondere in der Fläche 200 veraltete Stellwerke ablösen und sie durch moderne, schnell zur Verfügung stehende Technik ersetzen. Es wird dadurch weniger Zugausfälle geben, gleichzeitig entstehen attraktive Arbeitsplätze. So wirkt die DB dem Fachkräftemangel und damit verbundenen Besetzungsproblemen entgegen.

Modernisierung und Erweiterung von Serviceeinrichtungen: Die DB modernisiert sieben Serviceeinrichtungen für Eisenbahnverkehrsunternehmen bis Ende 2027 und erweitert sie. Damit wird die Kapazität in der Infrastruktur gezielt gesteigert, um bestehende Engpässe bei Abstellung, Zugbildung und Umschlag von Gütern aufzulösen.

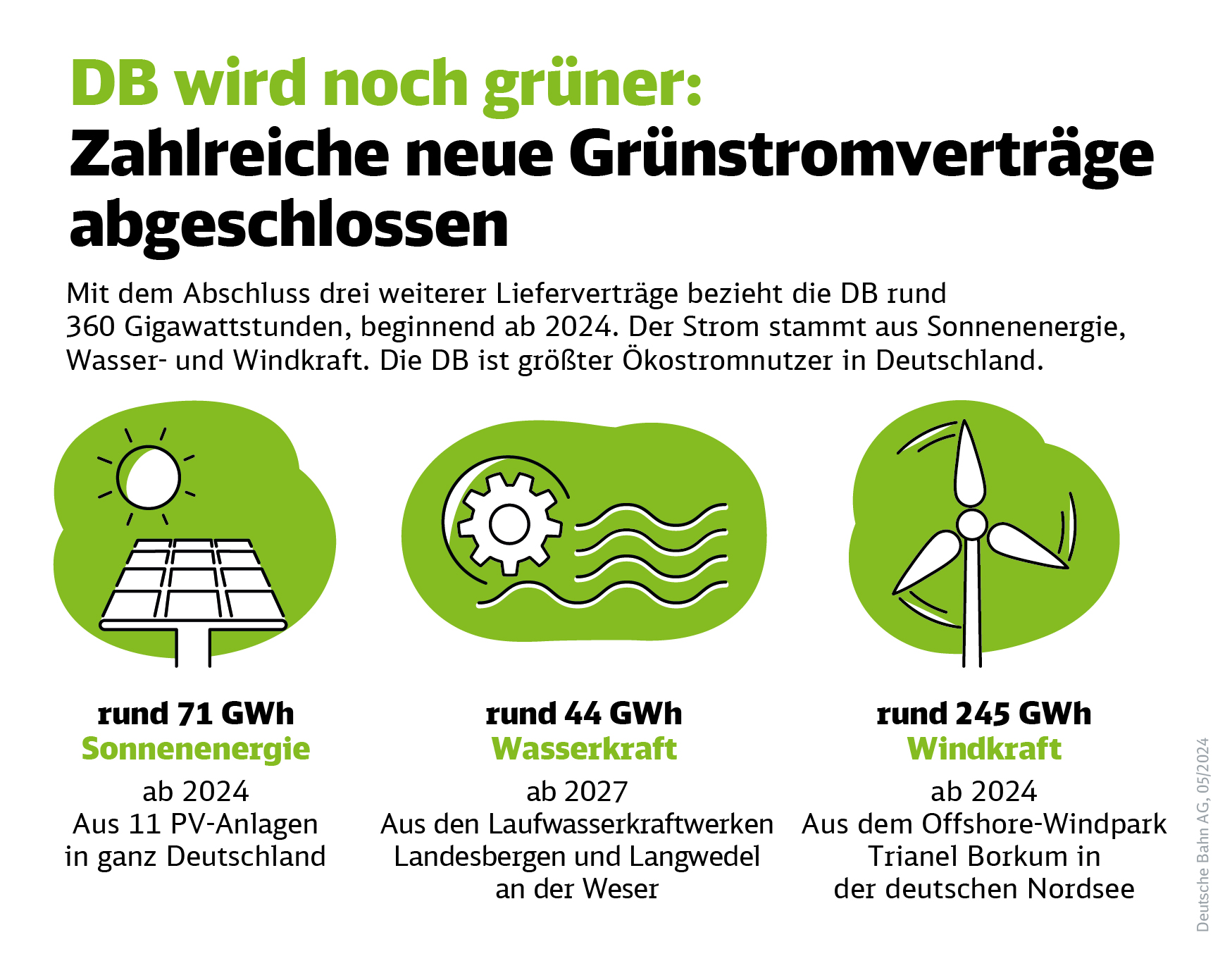

Ausbau der digitalen Schiene: Die DB rüstet zentrale Knoten und Korridore mit digitaler Leit- und Sicherungstechnik aus. Interoperabilität, Qualität und Kapazität stehen dabei im Fokus. Als wichtigster europäischer Güterverkehrskorridor werden die Rheinstrecken von der niederländischen Grenze bis zur schweizerischen Grenze mit ETCS ausgestattet. Dieses europaweit standardisierte System kommt auf weiteren Grenzübergangsstrecken zum Einsatz.

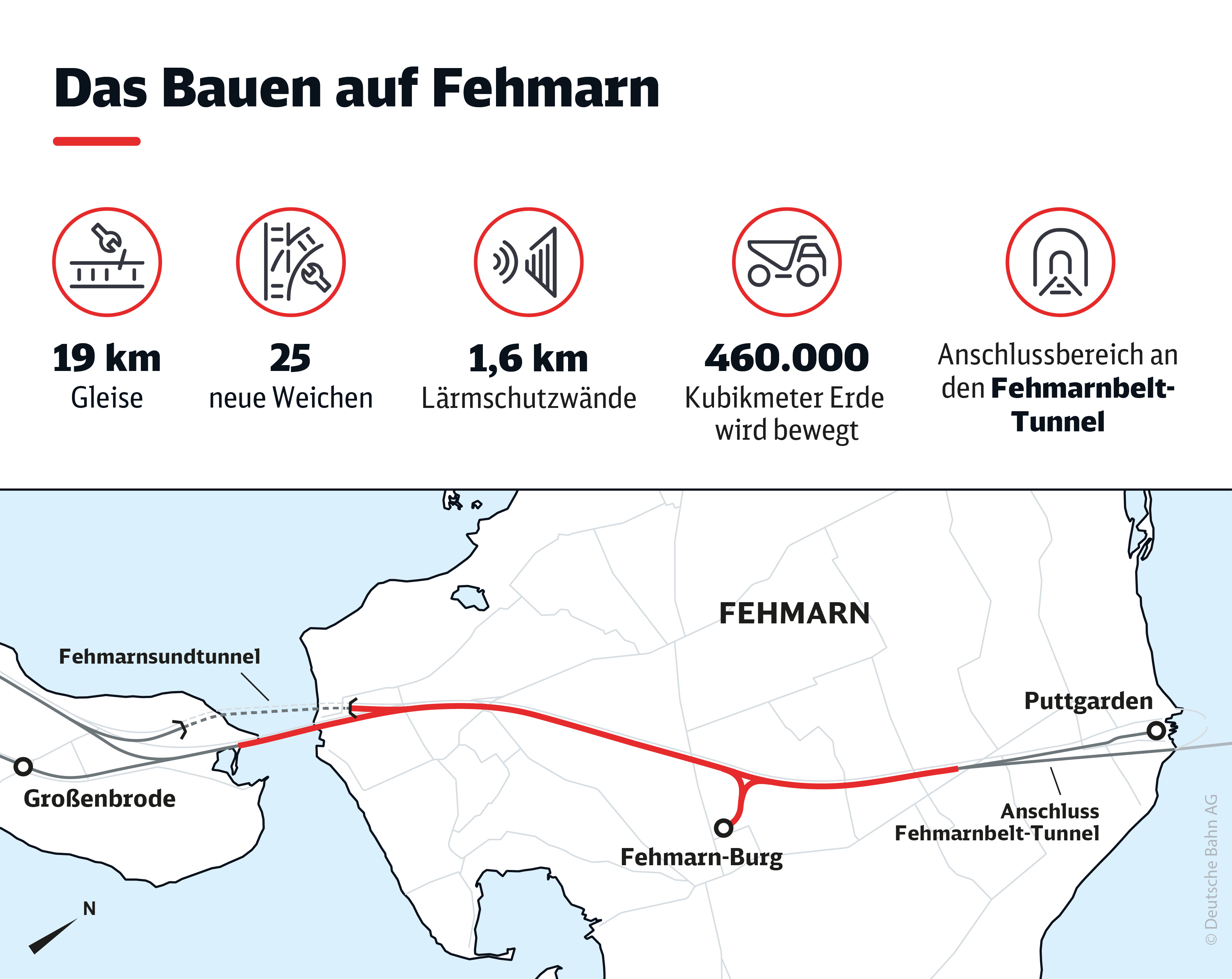

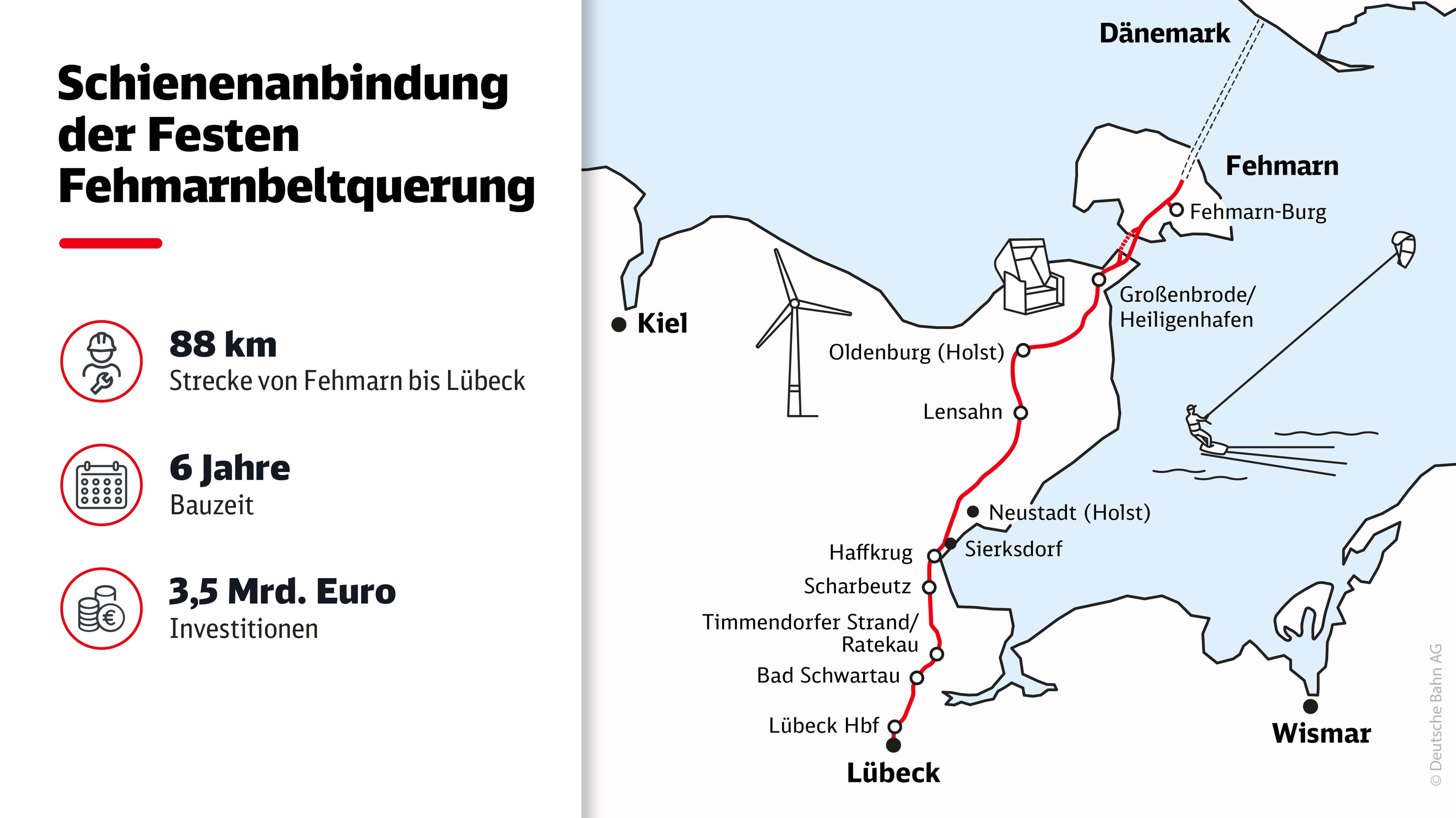

Bei wichtigen Neu- und Ausbauvorhaben geht es voran: Alle im Bau befindlichen Projekte werden weiter gebaut; in Planung befindliche Projekte werden weiter geplant.

Umfangreiche Fortschritte: Die Grafik gibt am Beispiel des Nord-Süd-Verkehrs eine Übersicht der bis Ende 2027 fertig gestellten Strecken und Bahnhöfe und der Baumaßnahmen, die bereits in Gang sind und bis 2027 teilweise fertig gestellt werden – vorbehaltlich der Beschlüsse zum Bundeshaushalt 2025ff.

Die Sanierung der Infrastruktur in Bildern