Artikel: Digitalisierung und Technik

Pioniergeist für die Mobilität und die Logistik von Morgen: vernetzt, kundenorientiert, einfach, intuitiv und intermodal

Neue Züge und Busse, neue Angebote auf dem Smartphone und völlig neue Mobilitätsformen haben das Kundenerlebnis in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert. Zwei zentrale Säulen dabei sind: weiterentwicklelte Fahrzeugtechnik und der rasante Fortschritt bei digitalen Technologien. Die Bandbreite digitaler Technologien, die bei der DB zum Einsatz kommen, reicht von Künstlicher Intelligenz (KI) im Bahnbetrieb und Virtual Reality zur Mitarbeiterqualifizierung bis zum ersten autonomen Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr.

| 5 aus 25 Jahren Digitalisierung und Technik bei der DB | |

|---|---|

| 1995 | Am Bahnhof Hamburg-Altona geht im März das 35. elektronische Stellwerk im Netz der Deutschen Bahn in Betrieb. |

| 1997 | Die ersten Doppelstockwagen mit Klimaanlage werden von Bombardier an die DB AG ausgeliefert. |

| 1999 | Mit Surf & Rail können Fahrkarten erstmals online gekauft werden. |

| 2010 | Statt des ausgedruckten Online-Tickets reicht auch eine MMS auf dem Handy als Nachweis. Die App DB Navigator wird über eine Million Mal heruntergeladen. |

| 2013 | 2013 Ausstattung von ICE-Zügen und Bahnhöfen mit WLAN. Ab 2017 kostenfreies WLAN in beiden ICE-Klassen. |

Digitalisierung bei der DB hat viele Gesichter

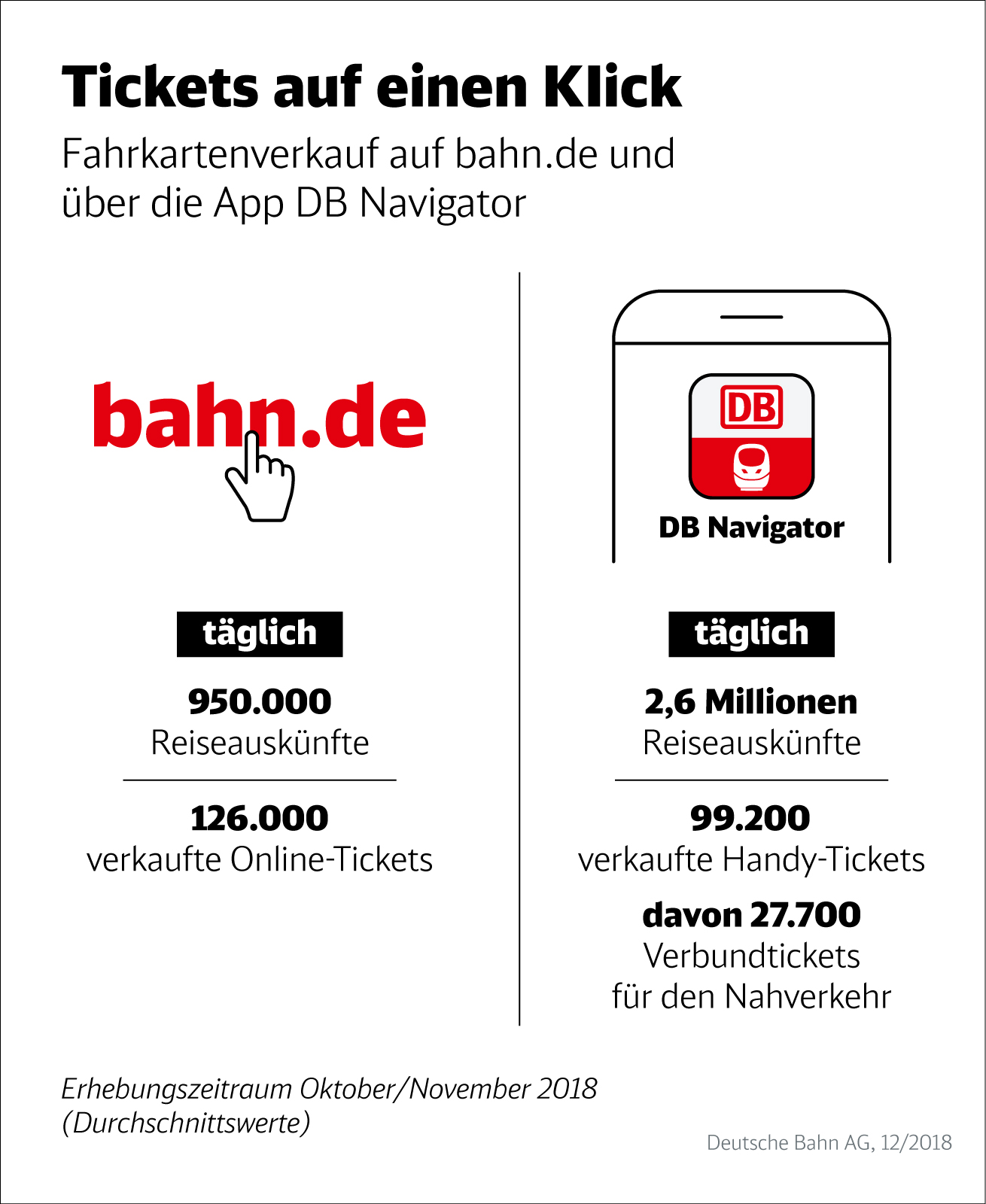

Der erste große Schritt in Richtung Digitalisierung erfolgte im Jahr 2002. Mit den Surf-and-Rail-Tarifen war die DB damals Vorreiter beim Online-Ticket. Und der DB Navigator als Smartphone-Anwendung setzte 2006 schon Standards, ein Jahr bevor Apple das erste iPhone auf den Markt brachte. Die App entwickelt sich immer mehr zum Generalschlüssel für den ÖPNV: In 28 Verbünden können Kunden mittlerweile ihre Tickets über den Navigator buchen.

Die ICE-Flotte – Spitzentechnologie für Hochgeschwindigkeitszüge

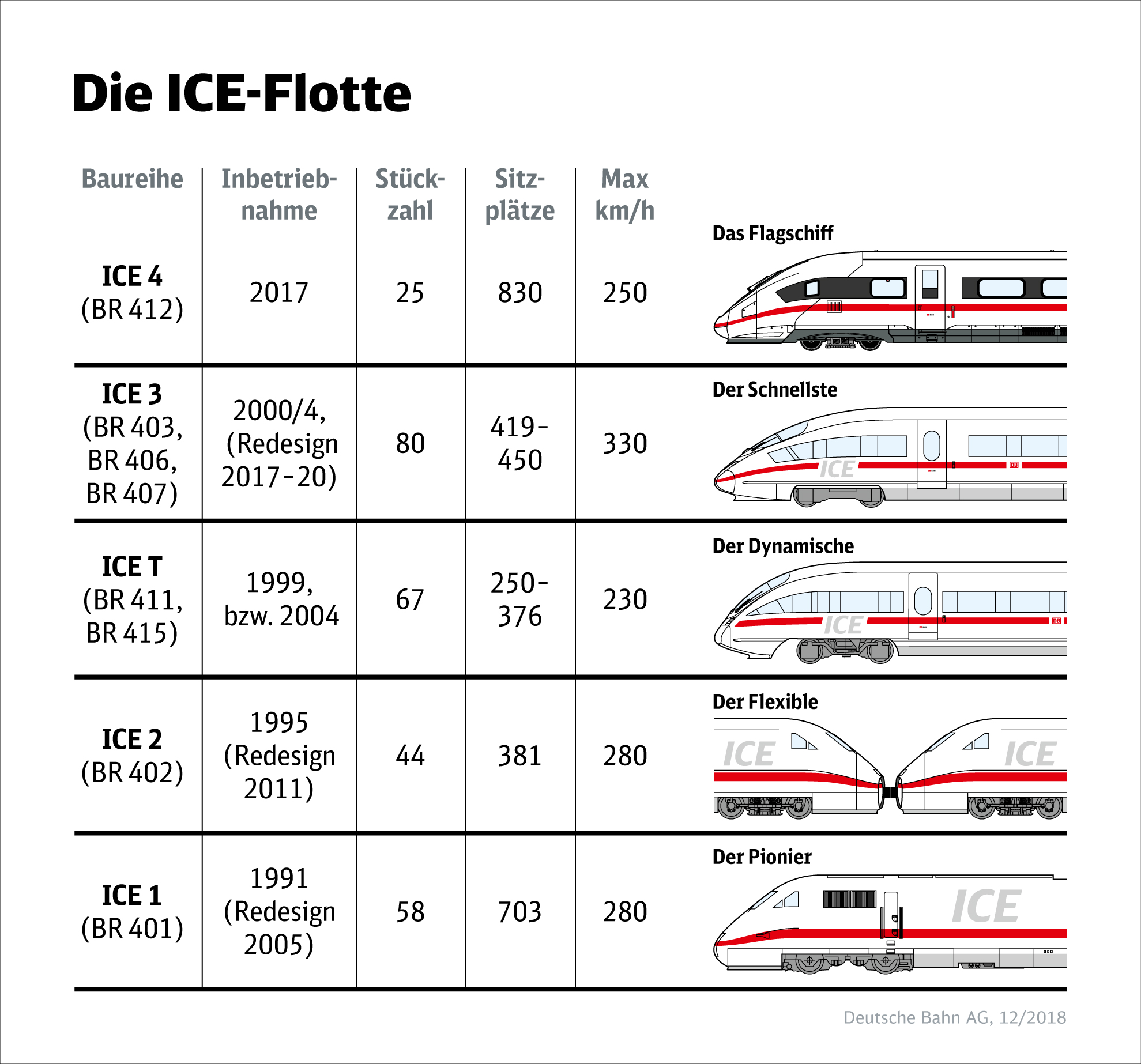

Mit dem ICE 1 begann 1991 das Zeitalter des Hochgeschwindigkeitsverkehrs in Deutschland. Auffällig an dieser Baureihe sind die beiden jeweils 77 Tonnen schweren Triebköpfe, mit denen der Zug eine Höchstgeschwindigkeit von 280 km/h erreicht. Die Gestaltung des Führerstandes war Vorbild für weitere Zuggenerationen.

1996 kam der „Flügelzug“ aufs Gleis. Beim ICE 2 können zwei Halbzüge zu einem ICE-2-Doppelzug gekuppelt werden. Somit ist der Zug bei weniger Nachfrage teilbar oder kann zu zwei Zielen – so der Fachjargon – „geflügelt“ werden. Die grundlegende Neuerung gegenüber dem ICE 1 war, dass der Zug über einen Steuerwagen verfügt und nur von einem Triebkopf angetrieben wird. Im Jahr 2000 hatte dann der ICE T Premiere. Er wurde vor allem für höhere Reisegeschwindigkeiten auf kurvenreichen Strecken konzipiert.

Ebenfalls 2000 ging der ICE 3 an den Start. Er steht für eine technologisch vollkommen neue ICE-Generation. Das zeigt seine Höchstgeschwindigkeit mit 330 km/h, seine Eignung für grenzüberschreitende Fahrten in verschiedene europäische Nachbarländer und sein Antriebskonzept. Der ICE 3 ist ein Zug ohne Triebköpfe. Der gesamte Antrieb ist unter dem Wagenboden verteilt. 50 Prozent seiner Achsen werden angetrieben. Zu den weiteren Innovationen des ICE 3 gehören seine luftgekühlte Klimaanlage, neu konstruierte luftgefederte Drehgestelle und die lineare Wirbelstrombremse, mit der der Zug verschleißfrei bremsen kann.

Seit Dezember 2017 ist auch der ICE 4, das neue Flaggschiff des Fernverkehrs, auf den Schienen unterwegs. Er ist flexibel zusammenstellbar, weist mit seinen Powercars ein neuartiges Antriebskonzept auf und verfügt über eine innovative Klimaanlage mit redundantem Kältekreislauf. Durch verbesserte Aerodynamik und neu konstruierte innengelagerte Drehgestelle ist der ICE 4 gegenüber dem ICE 1 deutlich leichter und spart somit Energie.

Autonom fahren und künstliche Intelligenz bei der DB

In Bad Birnbach betreibt die DB die erste autonome Buslinie Deutschlands. Parallel werden in verschiedenen Bundesländern On Demand-Konzepte getestet – für einen öffentlichen Verkehr ohne feste Fahrzeiten und Haltestellen. Beides in Kombination eröffnet neue Möglichkeiten für ein flexibles, klimaschonendes, öffentliches Mobilitätsangebot in der Stadt und auf dem Land.

KI ist der Schlüssel für mehr Qualität, Kapazität und Attraktivität.

Großes Potential steckt vor allem in der intelligenten Vernetzung von Schienen über Züge bis zum Handy des Instandhalters. Diese kommunizieren künftig miteinander, verwerten Informationen und stoßen Prozesse und Aktionen automatisiert an. Züge können so dichter hintereinanderfahren, weil etwa der hintere in Echtzeit merkt, dass der vordere bremst. So erhöhen sich die Kapazitäten im Netz, ohne dass dafür neue Gleise gebaut werden müssen.

KI ruft Schneeräumer

Ein Beispiel für den Einsatz von KI sind die „optischen Wetterstationen“, die an ausgewählten Bahnhöfen getestet werden: Selbsttrainierte Algorithmen erkennen mittels intelligenter Videoanalyse Schneefall an Bahnsteigen und ermöglichen so eine schnelle Schneeräumung.